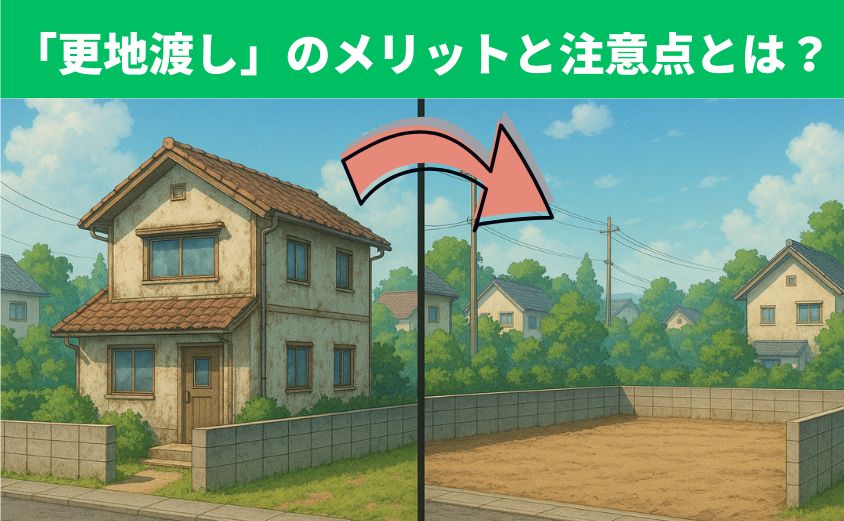

「長年住んだ家をこのまま売るべきか、それとも更地にした方がいいのか…」

「更地渡しってよく聞くけれど、実際どんなメリットとデメリットがあるの?」

「解体してから売るなんて、費用がかかりそうで不安…」

この記事では、そんな悩みを解決します!

築年数が経った実家や、空き家となったご自宅の売却を考えたとき、多くの方が悩まれるのが「更地にして売るか、古家付きのまま売るか」という点です。

この記事では、「更地渡し」とは何か、現況渡しとの違いから始まり、売主・買主それぞれのメリット・デメリット、そして解体業者の探し方までをわかりやすく解説しています。

さらに、どのようなケースに更地渡しが向いているのか、逆に避けたほうがよいケースもご紹介します。

たとえば、60代のご夫婦が、相続した築40年の空き家を更地渡しにしたことで、買い手が早く見つかり、想定以上の価格で売却できました。

こうした実例も踏まえて、これからの判断材料にしてください。

プライム上場企業の総務部門で約20年、不動産業務を担当し、宅建士やFP2級も取得しながら不動産に関する知見を養ってきました。

街中の不動産屋さんとは、しがらみもないため、中立・公正な立場で空き家問題のお役に立つ記事を執筆しています。

- 「更地渡し」と「現況渡し」の違い

- 「更地渡し」のメリット・デメリット

- 「更地渡し」の注意点

- 解体業者の探し方

この記事を読むことで、更地渡しのメリット・デメリットを正しく理解できて、無駄な出費や売却の失敗を防ぐための知識も身につきます。

不動産売却に不安を感じている方でも、安心して一歩を踏み出せるよう、丁寧に情報をまとめていますので、ぜひ役立てていただけたら幸いです。

「更地渡し」とは

更地渡しとは、売買契約締結後に、建物が建っていた土地を、建物を取り壊した状態で買主に引き渡すことを言います。

古家などの建物がある場合、売主が費用を負担して解体してから土地だけを引き渡すのが一般的です。

主に土地を自由に活用したい買主にとって有利な方法です。

「更地渡し」に法律上の明確な定義が無い点は、注意が必要です。

売主と買主の間で、「更地」のイメージにギャップが生じないよう、注意しましょう。

例えば、庭の周りのブロック塀や庭木を残すか残さないかをハッキリさせていなかったことでトラブルになった事例もあります。

このようなトラブルを防ぐためには、「更地渡し」の内容を売買契約書に明記することが有効です。

「更地渡し=すべてきれいに片づけた状態」と思いがちだけど、人によってイメージが違うんだね!

あいまいな点を残さないよう、契約書にしっかり明記することが大切です。

「現況渡し(古家付き)」との違い

「更地渡し」の対比の概念として「現況渡し」があります。

現況渡しとは、建物や庭木など現状のままで引き渡す方法です。

現況渡しは、売主の負担が少ない反面、建物に雨漏り等の問題点(瑕疵(かし))があった場合、引渡し後にトラブルになりやすい側面があります。

それぞれの特徴を理解して、目的に合った売買方法を選びましょう。

「更地渡し」と「現況渡し」の判断基準は後ほど説明します。

更地渡しの流れ

更地渡しの流れを事前に理解しておくと、この後に説明する内容が理解しやくすなります。

主な流れは次の通りです。

どういう状態の「更地」で引き渡すのかを決めて、売買契約を締結してから、解体の手続に入るのがポイントです。

- 不動産会社へ相談・査定

- 売買条件の決定

- 売買契約の締結

- 建物の解体・整地

- 解体証明書・滅失登記

- 更地の引き渡し・代金受領

次からは、更地渡しにおけるメリット・デメリットについて詳しく見ていきます。

売主側の更地渡しのメリット

売主にとって、更地渡しには多くのメリットがあります。

特に、買主が土地の使い方を自由に考えやすくなるため、成約のチャンスが高まるのが大きなメリットです。

「更地渡し可」で売り出せば、建物も欲しい人と、土地だけ欲しい人の両方にアプローチできます。

売主側の更地渡しのメリットは次の通りです。

- 買い手が見つかりやすい

- 売却がスムーズに進む

- 建物の契約不適合責任を避けられる

- 土地の契約不適合リスクを軽減できる

- 解体費用を売却代金でまかなえる

- 解体費用を経費にして節税可能

- 固定資産税の軽減を維持できる

ここからは、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

買い手が見つかりやすい

更地渡しは、土地活用の自由度が高くなり、買い手がつきやすいのが特徴です。

「更地渡し可」で売り出せば、建物も欲しい人と、土地だけ欲しい人の両方にアプローチできるからです。

そして、更地であれば、個人の住宅用地としてだけではなく、店舗や事務所を建てたい人もターゲットに入ってきます。

個人だけでなく、法人の買取希望者にも売却できる可能性が出てくるんだね!

そのため、早期売却を目指す場合にも効果的です。

さらには、解体費用を売主負担とすれば、買主にとしても、余計な取り壊し費用がかからないので予算を建物に回せるメリットもあります。

このように、更地渡しの場合、多くの買主にアプローチできて、買主の金銭的な負担が減らせるので、買い手が付きやすくなるのです。

買いたい人にとって、すぐ使える土地は魅力だね!

売却がスムーズに進む

「現状渡し(古家付き)」の場合、建物の状態を見極める必要があるので、買主が購入を決断するまでに時間がかかります。

一方で、更地渡しであれば、土地や周辺環境だけを気にすればいいので、即決しやすくなります。

さらに、買主が住宅ローンを使う場合、解体が済んでいると融資審査も早くなります。

時間と手間をかけたくない方にも大きなメリットです。

建物の契約不適合責任を避けられる

特に古い建物の場合、老朽化に伴う雨漏り、床の傾きやシロアリ被害などの問題を抱えていることは少なくありません。

そんな家を売るときには、欠陥(瑕疵(かし))を書面で買主に説明しなければいけいないのですが、見えない欠陥等は書き漏らしてしまうリスクがあります。

もし、売った後に書き漏らしたリスクがあれば、売主は責任を負わなければいけません。

これを「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」と言います。

買い主から契約不適合責任を問われると、裁判になる可能性も出てきます。。。。

一方、更地渡しの場合は、建物を解体してから引き渡すので、建物の契約不適合責任を問われる心配はなくなります。

これは、売却後のトラブル発生を大きく抑えられる点で、大きなメリットです。

土地の契約不適合責任リスクを軽減できる

建物だけではなく、土地にも契約不適合責任を負うリスクがあります。

たとえば、以前の建物の基礎が地中に残っていた場合や、タイヤ等の廃棄物が埋められていた場合、売主負担で撤去を求められたりします。

更地渡しなら、建物を解体後に整地する際に、地中を少し掘り起こすことで、地中に問題があるかを確認することができます。

これなら、土地の契約不適合責任リスクを下げられるね!

買主としても安心できるよ!

特に古い住宅地では、思わぬ埋設物が出てくるケースがあるので、事前に発見しておくことで、買主との信頼関係にもつながります。

解体費用を売却資金でまかなえる

一戸建ての解体には、100~300万円程度かかるので、大きな負担になります。

更地渡しなら、売却資金を元手にして、解体費用を払えるので、資金に余裕がない場合でも、現実的な選択になります。

事前に、売却価格(利益)と、解体費用の見積もりを揃えておくことで、費用面の心配を解決しましょう!

売主の金銭的負担を減らす方法として、多くの不動産取引で採用されています。

解体費用で節税できる

不動産を売った後の売却益(譲渡所得)には、所得税・住民税合わせて20%以上の税金がかかります。

しかし、建物の解体費用は、譲渡所得の計算時に経費として計上できるので、売却益から解体費用を差し引くことで節税できるのです。

たとえば、売却益が1,000万円で、解体費用が200万円の場合、1.000万円ではなく、800万円(1000万円-200万円)に対して税金がかかるので、税額を抑えることができます。

上記の計算例は、あくまでイメージです。

この他にも、仲介手数料等の売買に必要な経費も、売却益から控除できますよ。

税金が抑えられるのは嬉しいね!

ただし、経費として認められるには、領収書等の証明書類が必要です。

解体業者に依頼する際は、必ず、関係書類を忘れずに保管しましょう。

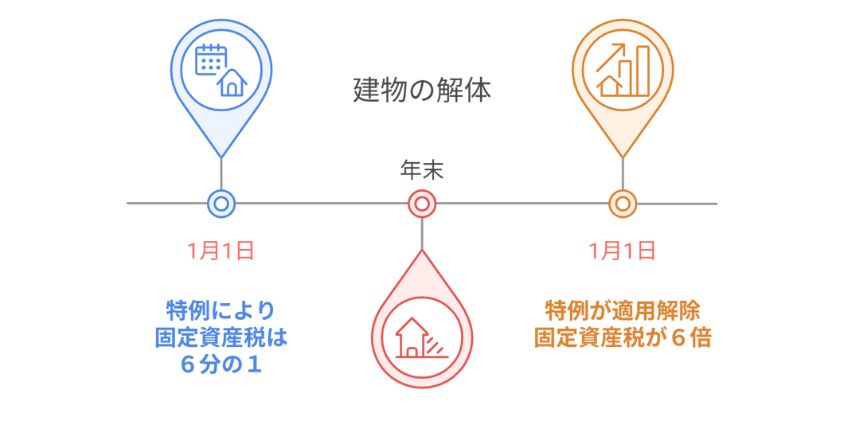

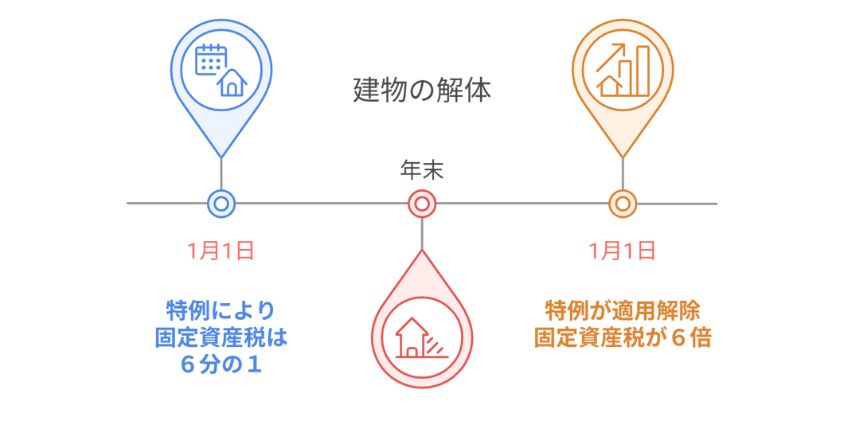

固定資産税の軽減措置を引き渡しまで維持できる

家が残っている間は、土地に対して固定資産税の軽減措置を受けられます。

たとえば、土地に住宅が建っていると、最大で課税標準が6分の1まで軽減されています。

これにより、土地の固定資産税が大幅に抑えられるのです。

固定資産税は、1月1日時点の状況で課税されます。

解体直後に1月1日が来ると、固定資産税が6倍になってしまうので要注意です!

年末に解体すると、翌年の固定資産税が6倍に上がってしまうんだね…。

売買契約を先に結び、引き渡し直前に解体することで、軽減措置を維持しながら売却できます。

税金の面から見ても、解体のタイミングはとても重要です。

買主側の更地渡しのメリット

更地渡しには、買主にも大きなメリットがあります。

- 土地活用の自由度が高い

- 解体の費用・手間が不要

- 土地の状態を事前に把握できる

- 契約不適合責任のリスクが減る

次からは、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

土地活用の自由度が高い

更地での引き渡しなら、買主は自由な設計・活用ができます。

建物がないため、住宅・店舗・駐車場など幅広い用途に対応可能です。

たとえば住宅用地として購入する場合、更地なら間取りや外構など自由に考えることができます。

また、店舗や事務所を開業したい場合にも、既存の建物に縛られないので、使いやすくなります。

賃貸アパートや駐車場など、収益目的の土地活用にも適しています。

周辺環境や立地条件に合わせて、柔軟に活用できる点が魅力です。

解体の費用・手間が不要

売主が解体して引き渡すため、買主は解体工事の費用や手配の手間がかかりません。

購入後すぐに建築や土地活用に取りかかれるのも大きな利点です。

解体費用も確保する必要がなく、建築費にしっかり充てられます。

解体の手間やストレスを省けることも、買主にとっては大きなメリットです。

「費用」や「手間」が少なく済むのは嬉しいですね!

土地の状態を事前に把握できる

更地になれば、建築前に、地盤や形状等の土地の状態が明確にわかります。

たとえば、建物が残っていると地面の傾きや境界標の欠損に気づきにくいことがありますが、更地になれば測量や地盤調査もスムーズに行えるため、建築前の準備もはかどるのです。

「見えないリスク」が減ることが、大きな安心材料になります。

契約不適合責任のリスクが減る

「買主側のメリット」でも説明した通り、更地での引き渡しなら、建物に関するトラブルの心配がありません。

契約不適合責任でトラブルが生じるリスクが減り、買主側も安心して購入できます。

特別な理由がない限り、解体時には、基礎も撤去してもらうようにしましょう。

売主側の更地渡しのデメリット

更地渡しは売主にとって多くのメリットがありますが、注意点もあります。

更地渡しを選ぶ前に、リスクや負担をしっかり理解することが大切です。

- 解体費用を売主が負担する必要がある

- 地中埋設物・追加工事が発生するおそれがある

- 解体時に近隣トラブルが発生するおそれがある

- 解体時期によっては固定資産税が増加するおそれがある

- 買主がローン審査に通らなかった場合、解体が無駄になる

次からは、それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

解体費用を売主が負担する必要がある

一般的に、更地渡しでは、売主が解体費用を負担することが通例です。

たとえば木造一戸建ての解体費用は100万円〜300万円ほどかかります。

さらに、残置物が多い場合は処分費用が加算されることもあります。

このように、費用負担は売主にとって避けられないデメリットのひとつです。

でも、先ほど説明した通り、取得費の一部として、節税効果として役立てることができます。

地中埋設物・追加工事が発生するおそれがある

解体工事を進める中で、予想外の地中埋設物が見つかることがあります。

その場合、追加工事が必要となり、解体費用の負担が増えてしまうのです。

特に昭和時代の住宅では、以前使っていた井戸や配管が見つかることもあります。

実際に、古い家屋の基礎が地中にそのまま残っていたケースでは、掘削・撤去にさらに数十万円が追加された例もあります。

こうした地中障害物は、解体を始めてから発覚することが多く、費用だけではなく、引き渡しまでのスケジュールにも影響してしまうのです。

解体時に近隣トラブルが発生するおそれがある

解体工事では騒音や振動、粉じんなどが発生しやすく、近隣住民とのトラブルになる可能性があります。

たとえば、工事の騒音が長時間続いたことで近隣から苦情が入り、解体が中断したケースもあります。

特に、隣家との距離が近い場合には、解体作業中の振動や壁への傷にも配慮が必要です。

挨拶回り等の事前説明をしっかりして、トラブルを減らす努力をしましょう!

解体時期によっては固定資産税が増加するおそれがある

建物がある土地は住宅用地として特例措置(6分の1)が受けられますが、更地にすると適用外になります。

固定資産税は、1月1日時点の不動産の状態に課せられるのがポイントです。

もし、年末に解体し、翌年1月1日時点で更地だった場合、「建物のない土地」として評価されます。

そうなると、これまで「住宅用地の特例」が適用されていて6分の1だった土地の固定資産税が、適用解除によって6倍に跳ね上がってしまうのです。

解体のタイミングは、「1月1日の直後」とするのが有利です。

買主がローン審査に通らなかった場合、解体が無駄になる

買主が住宅ローンの審査に落ちた場合、売買契約が白紙に戻ってしまいます。

そのときすでに建物を解体していると、売主の負担が無駄になってしまいます。

そうなると、当然、次の買主が決まるまで維持費や固定資産税の負担も続いてしまいます。

しかも、土地の固定資産税は6倍になるんだよね…。

また、場合によっては、更地だと土地の印象が変わり、価格や条件を見直す必要も出てきます。

このリスクを減らすためには、「買主の融資承認後に解体を行う」などの対策が有効です。

契約書に明記することで、無駄な工事を防ぐことができます。

買主側の更地渡しのデメリット

更地渡しは買主にとって便利な方法ですが、注意すべき点もあります。

- 希望通りの解体・整地でない場合がある

- 地中埋設物が出てくることがある

- 引き渡しが遅れる可能性がある

次から、各デメリットについて詳しく見ていきましょう。

希望通りの解体・整地でない場合がある

売主が行う解体や整地の内容が、買主の希望とは異なることがあります。

たとえば、買主としては、完全な更地を希望していたのに、解体後の現地を見たら、塀が残っていたというケースがありました。

こんな状態だと、すぐに建物を建てられず、大きなトラブルになってしまいます。

こうしたトラブルは、事前に解体や整地の範囲・内容を明記しておけば防げます。

更地とは地面の上の目に見える範囲のほか、地中に埋まっている建物の基礎や、ガレキ等も含むのかを契約書で明確にしておきましょう。

例として、契約書に「建物の基礎を含めて完全撤去」、「整地後、双方で確認を行い、不十分な場合は売主の負担で整備する」等の条項を入れておくと安心です。

地中埋設物が出てくることがある

解体後、見た目が更地になっても、地中に埋まった古い基礎や廃材が残っている可能性があるのもリスクです。

これらは新築工事が始まった後に見つかることが多く、そうなると、スケジュールが遅れることに加え、追加費用を誰が負担するのかがトラブルになります。

地中埋設物は、目に見えないため事前に完全なチェックが難しいので、売主との契約で「地中埋設物の責任範囲」を明確にしておくことが重要です。

引き渡しが遅れる可能性がある

更地渡しでは、建物の解体や整地が終わってから引き渡しが行われます。

そのため、天候不良や工事の遅れなどにより、引き渡し時期が後ろ倒しになることがあります。

たとえ、契約書では「○月末に引き渡し」と決めていても、解体工事が伸びてしまえば、現実的に難しくなってしまいます。

また、地中に障害物が見つかった場合も、除去に時間がかかり、工事全体が後ろ倒しになることもあります。

このようなケースに備えて、契約書に「引き渡し期限の延長条件」や「解体完了の目安日」を入れておくと安心です。

住宅ローンや建築のスケジュールに影響が出ないよう、売主との事前調整が重要になります。

引き渡しの遅れには注意!

余裕のあるスケジュールを組みましょう。

更地渡しの注意点

これまで見てきたメリット・デメリットは、そのまま「注意点」になります。

改めてまとめましたので、しっかり確認してください。

トラブルを防ぐためにも、合意したことは契約書に盛り込むようにしましょう。

- どこまでの範囲を解体するのか明確にする

- 地中埋設物が見つかった場合の責任の所在を明確にする

- 費用負担を明確にする

- 買主が融資承認を得てから着工する

- 合意した内容を売買契約書に明記する

こうした注意点を理解しておけば、更地渡しの売買も安心して進められます。

特に費用・責任・スケジュールは、売主と買主の間でしっかり確認しておきましょう。

もう一つ、注意点を紹介します。

再建築不可の土地ではないか確認する

これまでに紹介していない注意点としては、「再建築不可物件」ではないことを確認するという点です。

建物を壊したあと、その土地に新しい家が建てられないケースがあります。

これを「再建築不可物件」といい、更地にしても価値が大きく下がることがあります。

今まで家が建っていたのに、どうして新築できないの?

今まで建っていた家は、現在の法律(条文)が施行される前の家だったのです。

現在は、「建築基準法」という法律の条件(接道義務)を満たさない場合は、建物を建てられません。

具体的には、4m以上の幅の道路に、2m以上接していなければいけないのです。

もし、この条件を満たしていない土地だと、土地を買っても家を建てられないので、買い手がつきにくくなってしまいます。

万が一、売買した後に判明した場合は、契約解除を求められる等の大きなトラブルに発展するおしれもあります。

このようなことを避けるために、建物を壊す前に「再建築が可能かどうか」を、役所や不動産会社に確認することが重要です。

また、売買契約では「建築可否」の説明義務があるので、その際に、確実に確認しましょう。

知らずに解体して後悔しないように、事前チェックは必ず行いましょう。

更地渡しに向いているケース

更地渡しに向いている物件を一言でいうと、「築年数が40年以上の古い物件」と「新築需要が高いエリアの物件」です。

新築需要が高いエリアってどこ?

たとえば、都市部や駅近のように土地の価値が高い場所では、需要が高いため、新築できる物件が好まれます。

以下に、更地渡しに向いている代表的なケースを6つ紹介します。

- 古くて地震に弱い家がある土地

- シロアリや腐食がある家がある土地

- 心理的に売れにくい家がある土地

- 控除で税金が安くなる条件がある

- 人気のエリアで家が邪魔になる場合

- 土地の固定資産税が高いとき

築年数が古い・耐震性に問題がある建物

古くなった家や、地震に弱い建物は、買い手が安心して住めないですよね。

特に1981年以前の「旧耐震基準」で建てられた建物は、購入後に建て替えが前提になることもあります。

そのため、「建物の使い道がなく、邪魔になるから買いたくない」と敬遠されてしまうのです。

更地にすれば、これらの心配がなくなり、買う人は好きな家を建てられるので、選択肢が広がります。

築40年以上の家は、更地渡しがベターです。

シロアリ被害など構造的に問題がある建物

シロアリや腐食などのダメージがある家は、修理に多くの費用がかかります。

さらには、把握している以上にダメージがあったことが引渡し後に判明すると、契約不適合責任を問われるリスクもあります。

家としての価値がなくなっていることもあるので、これも更地にしたほうが良いケースです。

事故物件など心理的瑕疵がある建物

事故や事件があった家は、たとえ修繕されていても、買い手にとっては、敬遠したくなります。

たとえば、以前に孤独死があった部屋だと、なかなか買い手がつきません。

「事故物件」とされるだけで、多くの人が買うのをためらってしまいます。

リフォームしても、事実を伝える「告知義務」があるため隠すことはできません。

このような事故物件は、建物ごと壊して、更地にすることで心理的な抵抗を減らせて、買い手がつきやすくなります。

事故物件は、更地にして再スタートを切るのが有効です。

特別控除を受けられる場合

家を売却した時には、売却益(譲渡所得)から、最大で3000万円を控除できる「居住用財産の3000万円特別控除」という制度があります。

特例の適用が受けられたら、ほとんど税金を取られずに済みそうだね。

この特例は、原則としてマイホームを譲渡した際に受けることができ、その敷地だけを売った場合は、特例を受けることができません。

ただし、例外として、家を解体して、その敷地だけを売った場合でも次の要件すべてに当てはまるときは、この特例の適用を受けることができます。

国税庁のHPに掲載されている条件はこちらです。

- 家を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。

- その家に住まなくなった日から3年経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。

- その家を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付等の用に使用していないこと。

法令の改正や、個別の事情も確認する必要があるので、最終的には、必ず専門家に確認してください。

確定申告も忘れずに!

更地のニーズが高い立地

人気のある地域や、開発が進んでいるエリアでは、更地の需要がとても高いです。

たとえば、駅から徒歩10分以内の場所や、分譲住宅が多いエリアでは、土地活用が自由にできるので、魅力度が増して、すぐに売れやすい傾向にあります。

エリアによっては更地にすることで数百万円高く売れることもあるため、立地はよく調べて判断しましょう。

土地の固定資産税が高い場合

家があると、土地の固定資産税が6分の1になりますが、家がなくなると、その恩恵が受けられなくなり、固定資産税が6倍になってしまいます。

土地の固定資産税が高い物件ほど、その影響は大きくなってしまいます。

そのような土地では、買い手がついていない状態で解体するのは避けるべきです。

更地渡しによる売買契約を締結してから解体することで、固定資産税負担のリスクをなくすことができます。

更地渡しに向いていないケース

すべての土地において、更地渡しが最適とは限りません。

むしろ、建物があった方が高く売れたり、損をしないケースもあります。

ここからは、更地渡しが向いていない代表的なケースを3つ紹介します。

建物に価値が残っている場合

建物がまだ十分使える状態で、きれいに管理されているなら、解体せず、そのままの方が売れやすいです。

たとえば、築15年の家でリフォームがされていれば、「すぐ住める家」として価値があります。

そのような家は、中古住宅を探す人にとって、魅力的な物件になります。

事前に不動産査定を受けて、建物の価値を把握してから判断しても遅くないですよ。

賃貸需要があるエリア

大学や駅、工業団地の近くなど、賃貸ニーズがある場所では、古くても借り手がつくことがあります。

また、賃貸経営を考えている投資家が、「建て替えなくても使える物件」として価値を見出すこともあります。

このような場合、更地にせず、賃貸物件として、自ら貸し出したり、投資対象として売却した方が、より多くの収益をあげられることが期待できるのです。

解体費が高額で負担が重い

木造一戸建て解体には100万円〜300万円以上かかります。

これに加えて、土地の形状や接道状況によっては、重機が使えず人力での解体が必要になると、さらにコストが嵩んでしまいます。

また、鉄骨造りやRC造(鉄筋コンクリート)の家(集合住宅)になると、倍以上かかってきます。

さらに、万が一、その建物にアスベストが含まれている場合、特別な処分が必要になり、1㎡あたり数万円と、費用が跳ね上がります。

このように、解体費が高額なときは、更地渡しが割に合わなくなることがあるのです。

解体業者から事前に見積もりを取って、費用と売却益を比較することが大切です。

解体業者の探し方

「更地渡し」については理解できたけど、解体業者はどこにお願いすればいいのかな?

解体は、地元の業者にお願いすることになりますが、1社だけの見積もりでは、その金額が妥当なのか判断できません。

必ず2〜3社に相見積もりをとることで、価格差や対応の違いが見えてきます。

見積もりをとる際には、解体の窓口をおススメします。

- 東証グロース市場上場企業!

- 新聞・TV等、多数のメディアでの紹介実績あり!

- 逆オークション方式だから、最安値が一目瞭然!

- 査定時に個人情報を知られないので、しつこい営業電話は一切ナシ!

- 厳しい基準をクリアした企業だけが加盟!

- 過去に問題のあった業者はオークションには参加不可!

- 写真で見積もるので、現地見積もりが不要で手間を大幅削減!

- 見積もりに納得できない場合は、「解体の窓口」が、業者へのキャンセル連絡まで代行だから気楽!

- お客様満足度、価格満足度ナンバー1!

30秒でできる無料見積もりは、こちらから!

\ 個人情報を知られない !/

しつこい営業電話もかかってこないので安心ですよ!

見積もりを取った後の、良い解体業者の見分け方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

簡単便利!おススメの一括見積もりサイト

空き家の売却を成功させるために一番大切なことは、複数(3~5社)の不動産屋に査定を依頼することです。

1社だけの査定では、適正な「価格」も、最良の「販売戦略」も見えてこないからです。

例えば、A社は1,500万円、B社は1,800万円、C社は1,200万円と査定された場合、相場は1500万円前後であることが分かります。

そして、価格の根拠を質問することも忘れないようにしましょう。

「〇〇駅周辺の同じ築年数の物件が〇〇万円で売れているから、この価格です」といったデータで説明できる不動産屋を選ぶようにしましょう。

査定額の根拠も比較できれば、納得感をもって売却額を設定することができます。

このように、「査定額」と「根拠」の両方に納得できる不動産屋を選ぶことが重要です。

それは分かったけど、何社も見積もりをお願いするのは大変だな…。

一括査定が便利ですよ!

一括査定を利用すれば、無料かつ短時間で複数社に査定を依頼できます。

おススメのサイトは、ズバット不動産売却です。

ズバット不動産売却がおススメの理由

ズバット不動産売却は、厳選な審査を通過した不動産会社とのみ提携しているので、査定したユーザーの3人に2人が売却に成功しています。

そんなに売却に成功しているんだね!

20年以上の比較サイト運営実績を誇り、全国47都道府県対応で、利用者数も2000万人を突破!

最大6社から一括で見積もりを取ることができます。

ISO027001を取得しており、セキュリティも安心です。

一括査定の申し込みは、チャット形式の入力フォームに物件情報や連絡先を入力するだけなので、入力項目が少なく、58秒で申し込み可能!

早く行動すれば、それだけ早く売れる可能性が高まります。

まずは、簡単な見積もりから始めてみましょう!

\ 現金1万円プレゼントキャンペーンも! /

まとめ

- 更地渡しは買い手が見つかりやすく、売却がスムーズに進む

- 建物の契約不適合責任を避けられるため、トラブルを防げる

- 解体費用を売却資金や経費計上でまかなえる可能性がある

- 買主にとっても土地活用の自由度が高く、魅力的な売り方

- ただし、解体費や固定資産税、近隣トラブルには注意が必要

- 契約書での明確な取り決めと、融資承認後の着工が安心

- 築40年以上や老朽化の激しい家は更地渡しが向いている

- 再建築不可などの法的条件は事前確認が重要

築古の空き家や使われていない実家などを「どう売るか」で悩んだら、更地渡しという選択肢も検討してみましょう。

メリットとデメリットを理解し、契約内容をしっかり取り決めることで、売却成功の可能性がぐんと高まります。

まずは無料で相談・査定を受けてみましょう。おすすめは、信頼と実績のある「解体の窓口」です。

簡単30秒で相見積もりを取るだけで、費用や対応力が比較できます!

不動産屋の一括見積もりなら「ズバット不動産売却」がおススメです。

Q&A

- 住んでいた家は更地にしてから売るべき?

-

築年数が古く、建物に価値がない場合や、新築需要の高いエリアであれば、更地にして売ることで買い手が付きやすく、売却もスムーズになります。一方、建物にまだ価値がある場合や賃貸需要がある立地では、現況のまま売った方が良いケースもあるため、事前に不動産会社の査定を受けて判断するのがおすすめです。

- 更地渡しにはどんなメリットがあるの?

-

更地渡しには、「買い手が見つかりやすい」「売却がスムーズ」「建物の契約不適合責任を回避できる」「解体費を節税に使える」など多くのメリットがあります。また、土地活用の自由度が高くなるため、住宅・店舗・駐車場など多目的に使いたい買主にとっても魅力的です。

- 更地渡しにはどんなデメリットがあるの?

-

解体費用が売主負担になるほか、地中埋設物の発見や近隣トラブル、固定資産税の増加などが発生する可能性があります。特に年末に解体してしまうと、翌年の固定資産税が6倍に跳ね上がるリスクもあるため、解体のタイミングや契約条件の設定には注意が必要です。

- 買主にとっての更地渡しのメリットは?

-

買主側のメリットとしては、自由な土地活用ができる、解体費用・手間がかからない、土地の状態を事前に把握できるなどが挙げられます。建物に関する契約不適合責任のリスクも減るため、安心して購入を検討できるのがポイントです。

- 更地渡しで注意すべき点は?

-

「どこまで解体するか」「地中埋設物の責任範囲」「買主の融資承認後に解体を開始すること」などを明確にし、契約書にしっかり明記することが大切です。また、再建築不可の土地でないかどうかも事前に必ず確認しましょう。

- 更地渡しに向いている物件はどんなケース?

-

築40年以上の古家、地震に弱い建物、シロアリや腐食が進んだ物件、事故物件などは更地にすることで買い手がつきやすくなります。また、新築需要が高いエリアや、3000万円特別控除を利用できる場合も、更地渡しが向いています。

- 解体業者はどうやって探せばいい?

-

「解体の窓口」などの一括見積サービスを利用すると、複数の業者から相見積もりが取れて、最安値もわかりやすくなります。個人情報を公開せずに査定できるため、しつこい営業電話もなく、安心して比較検討できます。