「親から相続した家、実は未登記だったけど手続が難しそう…」

「昔建てた離れや倉庫が未登記のまま…どうしよう」

「未登記の建物って、そもそも売れるの?」

そんな心配から、売却をためらったり、途方に暮れたりしていませんか。

所長

所長でも大丈夫!

未登記建物は、正しい手順を踏めば売却可能です。

この記事では、

- 未登記建物が売りにくい本当の理由

- 売却するために必要な手続きと選択肢

- できるだけスムーズに売るためのポイント

を、経験のない方にもわかりやすく丁寧に解説しています。

プライム上場企業の総務部門で約20年、不動産業務を担当し、宅建士やFP2級も取得しながら不動産に関する知見を養ってきました。

街中の不動産屋さんとは、しがらみもないため、中立・公正な立場で空き家問題のお役に立つ記事を執筆しています。

実際に、「古い実家を処分したいけど未登記で困っていた」と60代の女性が、この記事を読んで、登記手続を経てわずか数か月で売却に成功した事例もあります。

「今のうちに整理しておきたい」「子どもに負担をかけたくない」——そんな思いをお持ちの方こそ、この記事がきっとお役に立ちます。

ぜひ最後までお読みいただき、安心して次の一歩を踏み出してください。

まずは、登記の基本から解説しますが、「未登記建物のデメリットは知ってる!」「売却方法を早く知りたい!」という方は、「未登記建物の売却は可能?売却が難しい理由」からご覧ください。

- 未登記を放置するリスク

- 未登記建物の4つの売却方法

- 未登記建物の売却方法の判断基準

登記の基本:なぜ建物に登記が必要なの?

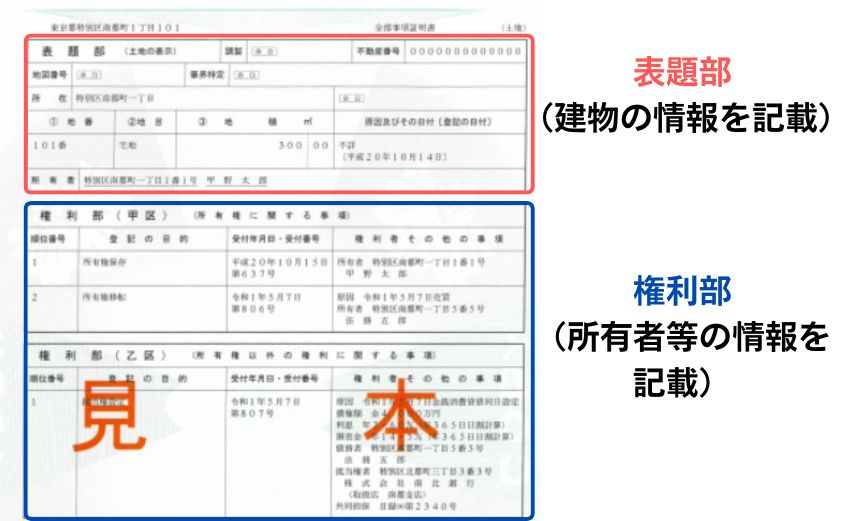

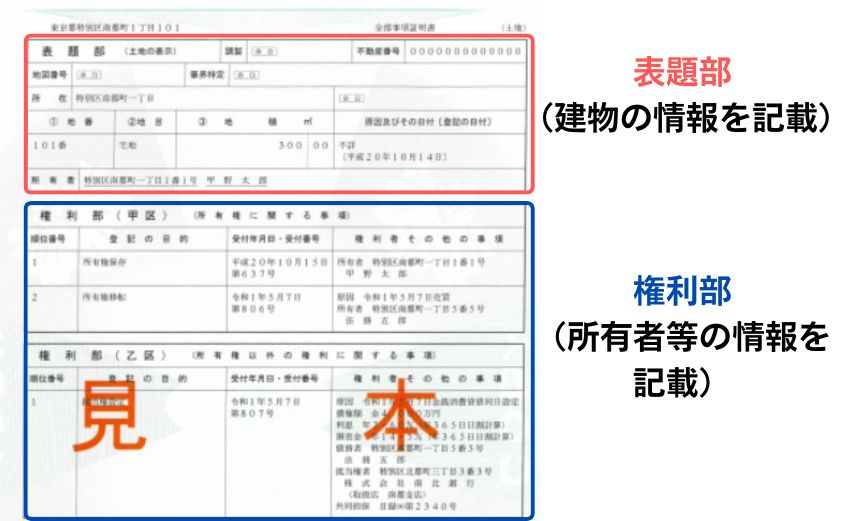

建物登記とは

建物登記とは、、建物の場所・構造・床面積等の「建物の情報」と、誰が・いつ・どのように取得したのかという「所有者等の情報」を法的に証明する唯一の手段です。

建物登記は、建物の「戸籍」のようなイメージです。

建物登記には、建物の情報を記載する「表題部」と、所有者等の権利関係を記載する「権利部」に分かれています。

不動産登記法という法律では、建物を新築したら、1か月以内に「表題部の登記(表題登記)」をしなれければならないと定められています。

「権利部」の登記は、法律上の義務ではありませんが、トラブルを防止するために、合わせて登記しておく方が無難です。

もし登記されてなければ、売買、相続、融資、固定資産税等の各場面でトラブルが起こりやすくなります。

このようなトラブルを防ぐために、建物登記の申請が必要なのです。

表題部の登記は土地家屋調査士、権利部の登記は司法書士が法務局に申請します。

未登記建物とは

未登記建物とは、建物を建てた後に法務局への申請ができていない建物のことです。

つまり、「建物の情報」と「所有者等の情報」の証明ができない状態の建物のことを指します。

未登記建物は「建っているのに、登記簿に載っていない建物」です。

法律上の所有者が不明確な状態になっています。

未登記になる理由

未登記になる主な理由としては、「登記が面倒で後回しにされた」「登記費用を節約したかった」「建築当時は必要と感じなかった」等があります。

未登記建物のままでもすぐに大きな問題が出るわけではありませんが、後になってさまざまな支障が出てきます。

未登記建物を放置するリスク

未登記のまま建物を放っておくと、たくさんの問題を生むおそれがあります。

とくに、所有者がはっきりしないと各種手続ができず、困る場面が増えてしまいます。

未登記の建物は「わたしのもの」と証明しづらく、売ったり貸したりするのが難しくなるんです。

これから、未登記建物に関するリスクについて、順番にくわしく見ていきます。

所有権の証明が難しい

未登記建物の一番大きな問題は、建物の所有権を法的に主張・証明できないことです。

所有権を主張できないということは、他人がその建物の所有権を主張してきてトラブルになるおそれがありますし、売買や相続の場面では、所有権の移転手続が困難になります。

仮に、実際に住んでいたり、建築証明書を持っていたりしても、それが「建物の所有者である証拠」にはなりません。

所有権が証明できなければ、立場がとても弱くなるので、建物を守ることも取引することも難しくなるのが大きなリスクです。

相続手続が複雑になる

建物が未登記のままだと、所有者が分からないため、相続人が誰になるかも分からず、親族間でトラブルになったり、手続がとてもややこしくなったりします。

ただでさえ相続は大変なのに、未登記の建物があると、さらに大変になるんだね。

たとえば、祖父が住んでいた家であっても、未登記であれば正式な所有者が分かりません。

その状態で相続が発生すると、家の所有者を証明するために昔の契約書や近隣の方の証言などを集めなければならず、調査や書類準備に多くの時間と費用がかかり、心身の負担も増えてしまいます。

また、相続人が複数人いる場合は、その全員の同意が必要になり、意見が合わないと手続が進まないのです。

行政から過料が課される

建物を新しく建てた場合、法律上、1か月以内に「建物表題登記」をする義務があります。

この義務を守らないと、不動産登記法により10万円以下の過料が科されることがあるのです。

実際に過料が課されることは稀(まれ)ですが、未登記ままだとリスクとして存在し続けます。

固定資産税を多く支払う

未登記建物であっても、実際に住んでいたり、外観で確認できる場合、自治体が現地調査を行い、固定資産税の課税対象にしていることもあります。

しかし、未登記のままだと、正確な築年数や建物面積などが分からないので、本来の課税額より高く課税されてしまうおそれがあります。

登記していないと、税金がムダに高くなるなんてもったいないね!

たとえば、築40年の古い平屋でも、登記がなければ「築年数が不明」とされて、標準的な評価で課税されることもあります。

また、登記していれば本来受けられた優遇措置も受けることができない可能性があります。

税金の面で不利益を受けないためにも、登記はとても重要な役割を持っているのです。

リフォームの時に融資(住宅ローン)が受けられない

未登記建物は、住宅ローンやリフォームローンの審査に通らない可能性が高いです。

なぜなら、金融機関は担保としての建物が法的に確認できなければ、お金を貸すリスクが大きすぎるからです。

そのため、自分自身が住んでいる建物をリフォームしたい場合も、金融機関のローンが使えないことがあります。

登記のない建物は、買う人も、住んでいる人も、お金の面で不自由になるリスクがあるんだね!

売却が困難になる

未登記の建物は、買い手が見つかりにくいという問題点もあります。

なぜなら、真の所有者が分からないので、買主が「本当にこの人が真の所有者なのか」「お金を支払っても大丈夫なのか」と不安に感じるからです。

また、登記がないと所有権移転の手続もできませんし、住宅ローンも組めないので、買主にとって、リスクが大きすぎるのです。

未登記だと、買い手が見つかりにくく、売るのがとても難しくなります。

未登記建物の売却は可能?売却が難しい理由

結論:未登記建物でも売却は可能だが、現実的に難しい

未登記建物でも売却は法律上は可能ですが、現実的にはかなり難しいです。

買主側にとって、リスクがあまりに大きいことが理由です。

「売れる」と「売りやすい」は別問題で、現実的には未登記のままでは売却が難しいことを知っておきましょう。

売れないわけではありませんが、かなりハードルが高くなります。

トラブルも起きやすいので注意が必要です!

次からは、実際に売却が難しい理由について具体的に見ていきます。

本当にこの人から買ってよいのか分からない

未登記の建物は、だれが真の所有者なのかを知ることができません。

売主が「私が所有者です」と主張しても、買主からすれば「本当にこの人が買主なの?」「この人にお金を払えば本当に家を買えるの?」という疑問がぬぐえません。

買主の立場だったら、所有者かどうか分からない人と売買契約を結んで、高額の売買代金を払ってもよいとは思いませんよね。

買主からすれば、他の物件を探す方が無難だと思うのが普通なので、未登記建物を売却するのは難しいのです。

買主が住宅ローンを利用できない可能性が高い

未登記建物は、買主がローンの申請しても、次の理由から、金融機関が審査を通さないので、買主にとってお金の工面ができません。

- ローンの申込者が、本当に所有者なのか確認できない

- 登記がないので、抵当権の設定登記ができない

- 建物の価値の適正な評価ができない

ローンが使えないと、「現金一括で支払える人」しか買えなくなり、購入希望者がかなり限られてしまいます。

結果的に「売りたいのに買い手がいない」という状況になりやすく、長期間売れ残るのです。

買主が火災保険に加入しにくい

未登記建物だと、住宅ローンと同様、火災保険に入ることが非常に難しくなります。

- 保険対象となる建物を正確に特定することが困難

- 建物の構造や築年数が分からないので、建物の評価額の算定が困難

- 構造上の問題や火災リスクを抱えている懸念がある

- 本当の所有者を特定しづらい

ただし、保険会社によっては、以下のような書類を提出することで、加入できる場合もあります。

- 固定資産税の納税通知書・評価証明書(建物の評価額が記載されている)

- 建築確認済証・検査済証

- 工事請負契約書や売買契約書

- 建物の図面 など

これらの書類があっても、手続に時間がかかったり、特別な条件が付けられたりする可能性があることには注意しましょう。

将来的な法的リスクへの懸念

未登記建物は、真の所有者があいまいなままなので、将来的に法的なトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。

例えば、第三者が建物を勝手に登記して建物の所有権を取得してしまうと、取り戻すのに法的手続が必要になるケースもあるのです。

トラブルになりやすい建物を買いたい人っていないですよね。

買主側の登記の負担が大きい

仮に、買主が未登記の建物を購入すると、所有権を証明するために、「建物表題登記」と「所有権保存登記」という2つの申請をしようと考えます。

登記申請には専門的な知識が必要なため、通常は土地家屋調査士や司法書士に依頼することになり、依頼費用がかかります。

また、その前段として、建物の構造や面積を確認するための図面や資料の作成が必要となる可能性が高いため、さらに費用が膨らんで、買主にとっては大きな負担となります。

こうした事情からも、未登記建物は買主に敬遠されがちです。

未登記建物を売却する4つの方法:メリット・デメリット比較

未登記建物を売却するにはどうすればいいの?

4つの方法があります。

どの方法にもメリットとデメリットがあるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

ここから、それぞれの売却方法のメリット・デメリットや注意点などを解説していきますが、「1.未登記のまま売却」は、売却できる可能性が低いためおススメしません。

1. 未登記のまま売却する

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 売主の登記費用が不要 売主の手続が少ない (買主が見つかれば)短期間で売却できる | 買主が見つかりにくい トラブルが起こりやすい |

未登記のまま建物を売却する方法は、売主の手続が少なく済むという点でメリットはあります。

ただし、これまで説明した通り、買主側に大きな不安やリスクがあるため、実際には売却が難航することが多いです。

知人や親族など、信頼関係のある相手との取引であれば未登記のままでも成立する可能性もあります。

売却時の注意点(売買契約書への明記、買主への十分な説明)

未登記のまま売却する場合、契約書に「建物は未登記である」ことを必ず明記する必要があります。

さらに、買主にはそのリスクや将来的な影響を丁寧に説明し、十分な理解と同意を得ることが大切です。

説明不足が原因でトラブルになった場合、売主側の責任が問われることもあるため注意しましょう。

リスクを減らすには、「ちゃんと伝えて記録を残す」これがカギです!

心配な場合は司法書士など専門家のサポートを受けるのもおすすめです。

2. 登記してから売却する

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 所有権を証明できる 買主がローンを組みやすい 買主が火災保険に入りやすい トラブルが起こりにくい | 売主に登記費用が発生 売主に登記の手続が必要 |

売主が建物を登記してから売却する方法は、もっとも一般的でトラブルの少ない方法です。

登記を済ませておけば、買主の不安を取り除き、住宅ローンや火災保険の手続きもスムーズに進めることができます。

登記の費用と手間はかかりますが、信頼性の高い売却が可能になるため、売れる可能性も高くなります。

登記手続の流れ

未登記建物を登記するには、まず「建物表題登記」を行い、その後「所有権保存登記」が必要です。

これらの手続には、土地家屋調査士と司法書士が関わります。

建物表題登記(土地家屋調査士)

建物表題登記は、建物を初めて法務局に登録するための登記です。

土地家屋調査士が、建物の場所・構造・用途・面積などを正確に測り、地図や図面と一緒に申請します。

所有権保存登記(司法書士)

表題登記が完了したら、次に「この建物の持ち主は誰か」を登録する所有権保存登記を行います。

個人でも申請は可能ですが、専門知識が必要なので、司法書士に依頼して行うのが通常です。

必要な書類・情報

登記に必要な書類は、建物の種類や状況によって多少異なりますが、建築確認書や検査済証など、建物が存在する証拠となる資料を集める必要があります。

- 建物の所在地・面積がわかる資料

- 建築確認書・検査済証

- 本人確認書類(免許証など)

- 住民票や印鑑証明書

古い建物の場合、図面や建築当時の資料が残っていない場合は、土地家屋調査士による現地調査が必要です。

登記にかかる費用の目安

登記にかかる費用は、「登録免許税」と「専門家への報酬」が中心です。

建物の固定資産評価額や登記の種類によって金額は異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

| 登記の種類 | 費用 |

|---|---|

| 表題登記(表題部の登記)の土地家屋調査士への報酬 | 8~12万円 |

| 保存登記(権利部の登記)の司法書士への報酬 | 4~7万円 |

| 保存登記(権利部の登記)の登録免許税 | 建物価格の0.4%(※) |

建物の状態や立地条件によって金額は前後しますが、全体で20〜40万円程度を想定しておきましょう。

登記費用はかかりますが、その分「売れやすさ」と「安心」が手に入ります!

3. 買取業者に未登記のまま売却する

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 売主の登記費用が不要 売主の手続が少ない すぐに売れて現金化できる | 売却価格は相場より安い 売却条件の交渉余地が少ない |

早く手放したかったり、建物の状態が悪かったりして売れる見込みがないときは、買取業者に依頼するのが有力な選択肢となります。

一般の買主に売るよりも、手続もスムーズでスピードも早いのも大きなメリットです。

業者の中には、登記の手続きを業者側で代行してくれるケースもあり、売主の負担を減らせるのが特徴です。

一方で、一般市場よりも安く買い取られることが多く、価格面では妥協が必要となります。

価格よりも「早く手放したい」「手続が面倒」という方にとっては、非常に有効な手段です。

買取の流れと注意点

買取業者への売却は、以下のような流れで進みます。

- 業者に査定依頼

- 現地調査・書類確認

- 買取価格の提示

- 契約締結・引き渡し

- 登記関連は業者側で対応

このように、売主側で登記を準備する必要がないため、時間や手間が大幅に削減されます。

ただし、信頼できる業者を選ばないと、不当な安値で買い取られたり、契約内容で損をするおそれがあります。

失敗しない売却をするためには、複数社から見積もりを取ることが重要です。

4. 建物を解体して更地として売却する

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 未登記の問題をすべて解消できる 需要が高まる可能性がある | 解体費用がかかる 家屋滅失届が必要 固定資産税の負担が増えるおそれ 土地が売れないと解体費用が無駄になる |

未登記の建物が老朽化している場合は、解体して「更地」として売る方法があります。

更地にすれば登記の手間もなくなり、買主の好きなように家を建てられるなど、土地を活用しやすくなるので、需要が高まり売却しやすくなります。

ただし、解体費用が発生する点や、固定資産税が上がるリスクもあるため注意が必要です。

解体費用と手続きの流れ

建物の解体は、建設業者や解体業者に依頼し、自治体の許可を取ってから着手します。

一般的な木造住宅(30坪程度)の場合、費用は90万〜150万円(坪単価3~5万円)ほどが相場です。

解体の流れとしては以下のようになります。

- 見積もり依頼・契約

- 解体工事(約1〜2週間)

- 家屋滅失届の提出

家屋滅失届の手続

建物を解体したあとは、1か月以内を目安に「建物がなくなったこと」を法務局に届け出る「家屋滅失届」が必要です。

家屋滅失届は、固定資産税の課税対象から外すための手続です。

家屋滅失届出書は、自治体の窓口やホームページから入手できます。

本人確認書類や、解体業者が発行する解体証明書等とともに提出します。

【状況別】どの売却方法を選ぶべきか?判断基準を解説

未登記建物の売却方法は4つありますが、どれを選べば良いか迷う方も多いでしょう。

選び方は「自分がどんな目的で、どのくらいの手間や時間をかけられるか」によって決まります。

各売却方法の比較表

以下は各売却方法を「期間」「手間」「費用」「価格」などで相対的に比較した簡単な目安表です。

| 売却方法 | 売却期間 | 手間 | 費用 | 売却価格 |

|---|---|---|---|---|

| 未登記のまま売却 | 買主が見つかりにくい | |||

| 登記してから売却 | 登記期間が必要 | |||

| 買取業者へ売却 | 相場より安い | |||

| 解体して更地で売却 | 解体期間が必要 | 土地の価値が上がる |

どの方法が正解かは、人によって違います。

大切なのは「目的と優先順位」をはっきりさせることです。

それでは、売却方法を選ぶ上での具体的な判断基準を順に見ていきましょう。

売却まで時間的猶予がある場合

時間に余裕がある場合は、「2.登記をしてから売却する」方法がベストです。

登記を済ませれば、信頼性が上がり、売却価格も安定しやすくなります。

手間や費用をかけたくない場合

できるだけ手間や費用をかけたくない人は、「3. 専門の買取業者に未登記のまま売却する」方法が向いています。

一方で、多少の費用や準備ができるなら登記をしてから売ることで、信頼性と価格の両立が可能になります。

少しでも高く売りたい場合

高く売りたいなら、「2.登記をしてから売却する」がおススメです。

未登記の問題がすべて解決できるので、通常の中古物件として売却できるようになります。

早く確実に売りたい・現金化したい場合

早く売りたいなら「3. 専門の買取業者に未登記のまま売却する」のが確実です。

業者さえ見つければ、あとは契約締結するだけ売却できます。

建物の状態が悪い場合(築古、違法建築など)

建物が古くて劣化している、または建築確認を取っていないなどの法的に問題がある場合は、建物が売れる見込みは極めて低いので、「4. 建物を解体して更地として売却する」のが現実的です。

更地になれば、土地の活用方法が広がるので、需要が高まり、買い手がつきやすくなります。

専門の買取業者へ売却するときのポイント

未登記建物の売却を早く確実に進めるために、買取業者へ売却することを検討している場合、業者によって対応や条件が大きく異なるため、選び方や契約の確認がとても重要になります。

業者選びを間違うと、売却後でも解約や費用を求められたりするトラブルに巻き込まれることがあるのです。

買取業者の選び方と注意点

買取業者を選ぶ際は、「未登記建物の取り扱いに慣れているかどうか」が大きなポイントです。

未登記建物は、いわゆる「訳あり物件」なので、通常の物件よりも複雑な対応が必要になります。

トラブルが起こらないよう、未登記建物の買取実績が豊富な専門業者の中から選びましょう。

未登記建物の買取実績

実際に未登記建物を取り扱った経験があるか、事例が公開されているかを確認しましょう。

実績が豊富な業者ほど、手続がスムーズで信頼性も高くなります。

査定方法と提示価格の根拠

査定金額が相場より極端に安い場合は、その根拠を聞くようにしましょう。

未登記であることを理由に「一律で価格を下げている」業者は要注意です。

対応エリアとスピード

地域に密着した業者や、即日対応が可能な業者は、スムーズな取引につながります。

対応スピードが早いかどうかも、過去の実績を聞いたり、公式サイトや口コミからチェックしたりしましょう。

契約内容の確認(特に瑕疵担保責任/契約不適合責任の扱い)

買取業者と契約を結ぶ際は、細かい内容までしっかり確認することが大切です。

とくに費用の負担や、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の取り扱いは必ずチェックしましょう。

売主が契約不適合責任を負わない契約を締結できると、トラブルに巻き込まれずに済みます。

不明瞭な費用の請求がないか

買取価格とは別に、「解体費用」「登記サポート費用」などが不明瞭に請求されるケースがあります。

契約前に費用の内訳をはっきりさせ、追加費用が発生する場合は書面で確認を取りましょう。

強引な勧誘への対処

「今すぐ契約しないと損します!」など、強引な営業トークを使ってくる業者には注意が必要です。

不安がある場合は即決せず、いったん持ち帰って家族や専門家に相談しましょう。

契約前に「よく読む・よく聞く・納得する」が鉄則です!

口コミや評判

実際に利用した人の声を確認することで、その業者の信頼度を見極められます。

Googleレビューや不動産系の比較サイトを活用するとよいでしょう。

おススメの買取業者

買取業者の選び方は分かったけど、どうやって良い不動産者を探したらいいの?

複数の不動産屋から相見積もりを取ることが重要です。

査定額、契約内容、接客等を比較できるからです。

未登記建物はもちろん、訳あり物件の買取実績が豊富な不動産屋を紹介します!

早く行動すれば、それだけ早く売れる可能性が高まります。

まずは、上記の企業に無料査定を依頼するところから始めましょう!

解体業者を選ぶポイント

買取業者の選び方と注意点

解体工事は、ただ建物を壊すだけではなく、「安全性」「費用」「近隣への配慮」「解体後の手続」など、さまざまな要素が関わってきます。

だからこそ、信頼できる解体業者を選ぶことが非常に重要です。

解体工事業の登録があるか

解体工事業者は、原則として「解体工事業の登録(建設業法)」または「建設業の許可」を取得していなければなりません。

許可番号や登録の有無は、業者の公式サイトや、国土交通省の「建設業者検索システム」で確認できます。

- ホームページに「建設業許可番号」や「解体工事業登録番号」の記載があるか?

- 「○○知事(般-〇〇)第12345号」などの表記があるか?

を確認しましょう。

相見積もりをとる

1社だけの見積もりでは、その金額が妥当なのか判断できません。

必ず2〜3社に相見積もりをとることで、価格差や対応の違いが見えてきます。

このとき、見積書で工事内容ごとに費用を明示し、「仮設費用」「廃材の処分費」「養生シート代」などの内訳がしっかり記載されている業者を選ぶようにしましょう。

近隣住民への対応がしっかりしているか?

解体工事は大きな音や振動、ほこりが出るため、近隣トラブルの原因になりやすいです。

事前に近隣にあいさつ回りをして、防音対策やホコリ対策も丁寧にしてくれる業者を選ぶことが重要です。

このとき、見積書で工事内容ごとに費用を明示し、「仮設費用」「廃材の処分費」「養生シート代」などの内訳がしっかり記載されている業者を選ぶようにしましょう。

おススメの解体見積もりサイト

見積もりには、個人情報が業者に知られないのでしつこい電話が一切なくて、逆オークションで安くできる「解体の窓口」がおススメです。

- 東証グロース市場上場企業!

- 新聞・TV等、多数のメディアでの紹介実績あり!

- 逆オークション方式だから、最安値が一目瞭然!

- 査定時に個人情報を知られないので、しつこい営業電話は一切ナシ!

- 厳しい基準をクリアした企業だけが加盟!

- 過去に問題のあった業者はオークションには参加不可!

- 写真で見積もるので、現地見積もりが不要で手間を大幅削減!

- 見積もりに納得できない場合は、「解体の窓口」が、業者へのキャンセル連絡まで代行だから気楽!

- お客様満足度、価格満足度ナンバー1!

1分でできる無料見積もりは、こちらからできます。

\ 個人情報を知られない !/

しつこい営業電話もかかってこないので安心ですよ!

まとめ

- 建物登記は「所有権の証明」や「トラブル防止」の基本

- 未登記建物は相続・売却・融資など多くの場面で支障が出る

- 未登記のままだと売却が困難。登記してからの売却が最も安心

- 手間や費用を抑えたい場合は買取業者への売却も選択肢

- 老朽化した建物は解体して更地売却が有利になる場合も

未登記建物は、買主の立場になって考えると、「登記されているかどうか」は安心材料として非常に大きなポイントです。

売却をスムーズに進めたいなら、登記を行ってから売る方法がもっとも安全で信頼性が高いです。

また、状況によっては買取業者への売却や、解体して更地にする選択肢も有効です。

それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自分の状況にあわせて最適な方法を選びましょう!

解体の見積もりには、個人情報が業者に知られないのでしつこい電話が一切なくて、逆オークションで安くできる「解体の窓口」がおススメです。

Q&A

- 未登記の建物にはどんなリスクがあるの?

-

未登記建物は「誰のものか」が証明できないため、売却・相続・ローン・火災保険など多くの手続きで支障が出ます。また、建物を新築した場合、1ヶ月以内に登記を行わないと不動産登記法違反となり、10万円以下の過料が科される可能性もあります。

- 未登記のままでも建物を売ることはできる?

-

法律上は未登記のままでも売却は可能ですが、買主が見つかりにくく、契約トラブルやローン・火災保険の申請が通らないなど多くの支障があります。現実的には登記してから売却する方が安心で、売れやすくなります。

- 未登記建物を売却するにはどうしたらいい?

-

未登記建物の売却方法は主に4つあります。①未登記のまま売却、②登記してから売却、③買取業者へ未登記のまま売却、④建物を解体して更地で売却。それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的や優先順位に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

- 未登記建物を登記するにはどんな手続が必要?

-

まず「建物表題登記(物理的情報の登録)」を土地家屋調査士が行い、次に「所有権保存登記(所有者の登録)」を司法書士が行います。必要書類は建築確認済証・検査済証・図面・本人確認書類などで、費用は20~40万円程度が目安です。

- 登記していない建物でも相続できる?

-

未登記建物でも相続自体は可能ですが、所有者が誰かを証明できないため、相続手続が複雑になり、親族間でのトラブルの原因になります。相続時の負担を減らすためにも、事前に登記しておくことが大切です。